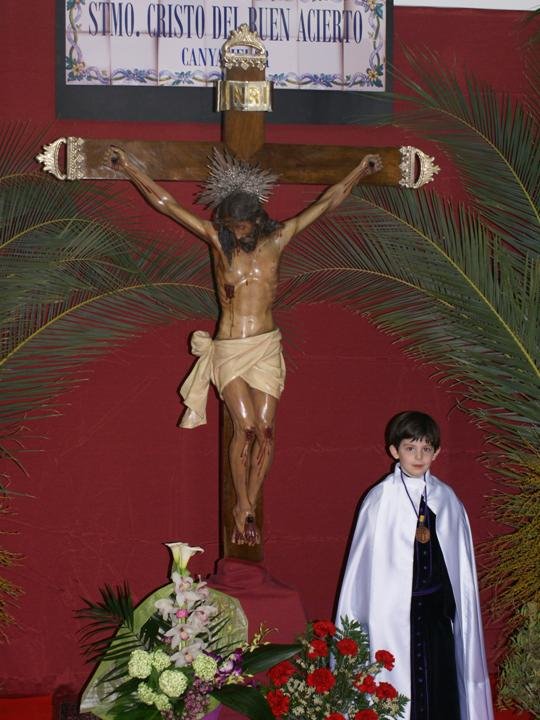

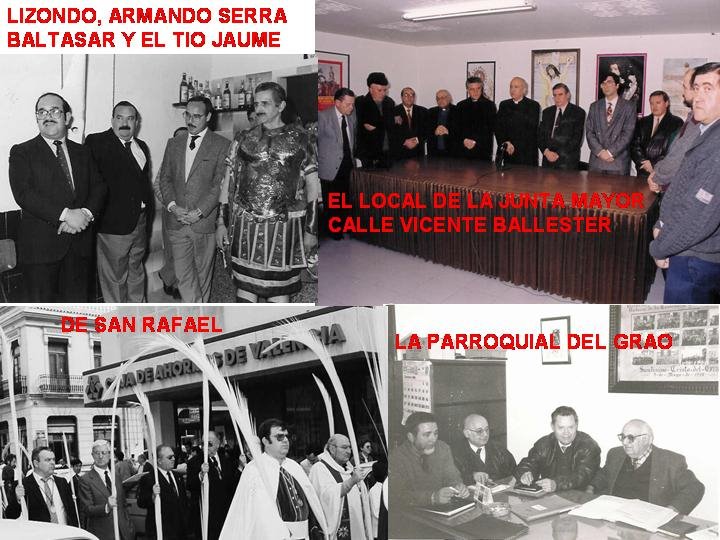

Seguimos ilustrando este BLOG DE EOS con las fotos de nuestros gráficos realizadas altruistamente durante la pasada Semana Santa Marinera 2009 y hoy LUIS TIMON os ofrece rostros de personajes bíblicos y clavariesas que captó con su cámara la tarde del Domingo de Ramos en la procesión colectiva de los Angeles. Ni están los de todas las hermandades del Cabañal, ni lo pretendía el fotógrafo hay bastantes para mostrar el colorido mediterráneo de nuestra Valencia Marinera. Y las vamos a acompañar con un texto que hemos encontrado en Internet de un cofrade de Chinchilla que expresa su opinión de las dimensiones de la Semana Santa, ya sabeis que aqui nos hacemos eco de todas las compartamos o no, simplemente somos PUNTO DE ENCUENTRO Y OPINION.

Seguimos ilustrando este BLOG DE EOS con las fotos de nuestros gráficos realizadas altruistamente durante la pasada Semana Santa Marinera 2009 y hoy LUIS TIMON os ofrece rostros de personajes bíblicos y clavariesas que captó con su cámara la tarde del Domingo de Ramos en la procesión colectiva de los Angeles. Ni están los de todas las hermandades del Cabañal, ni lo pretendía el fotógrafo hay bastantes para mostrar el colorido mediterráneo de nuestra Valencia Marinera. Y las vamos a acompañar con un texto que hemos encontrado en Internet de un cofrade de Chinchilla que expresa su opinión de las dimensiones de la Semana Santa, ya sabeis que aqui nos hacemos eco de todas las compartamos o no, simplemente somos PUNTO DE ENCUENTRO Y OPINION. Precisamente este fin de semana los futboleros de los Poblados Marítimos estamos todos contentos primero el LEVANTE UD ganó en Albacete y los valencianistas gozaban con los tres chufos de su equipo al real Madrid en Mestalla.Situemos primero a CHINCHILLA antes de reproducir el texto

Precisamente este fin de semana los futboleros de los Poblados Marítimos estamos todos contentos primero el LEVANTE UD ganó en Albacete y los valencianistas gozaban con los tres chufos de su equipo al real Madrid en Mestalla.Situemos primero a CHINCHILLA antes de reproducir el texto Recorrer los escasos 13 kilómetros de la N-430 que separan Chinchilla de Albacete es viajar al pasado y conocer uno de los pueblos con más encanto de España. La Ciudad de Montearagón, de las más antiguas de la provincia, es arrebatadora y sorprendente: una joya medieval prácticamente intacta. Hoy Chinchilla, ejemplo paradójico de una población manchega que domina el llano desde la altura de un cerro, se conserva tal y como tendría que haber sucedido en Albacete de haber protegido ésta su patrimonio arquitectónico frente al desarrollismo que paga el progreso. Chinchilla es castillo y muralla, palacios, baños árabes, templos y conventos que dan sustancia y forma a un casco urbano orgulloso de su linaje, de sus calles empedradas y empinadas y, en fin, de una bella nobleza que transporta al visitante el espíritu sólido y belicoso de la Edad Media.

Recorrer los escasos 13 kilómetros de la N-430 que separan Chinchilla de Albacete es viajar al pasado y conocer uno de los pueblos con más encanto de España. La Ciudad de Montearagón, de las más antiguas de la provincia, es arrebatadora y sorprendente: una joya medieval prácticamente intacta. Hoy Chinchilla, ejemplo paradójico de una población manchega que domina el llano desde la altura de un cerro, se conserva tal y como tendría que haber sucedido en Albacete de haber protegido ésta su patrimonio arquitectónico frente al desarrollismo que paga el progreso. Chinchilla es castillo y muralla, palacios, baños árabes, templos y conventos que dan sustancia y forma a un casco urbano orgulloso de su linaje, de sus calles empedradas y empinadas y, en fin, de una bella nobleza que transporta al visitante el espíritu sólido y belicoso de la Edad Media. Si van, deténgase a tomar un refrigerio en la plaza mayor, donde se proclamaron reyes, o curiosee por la tiendas adyacentes en busca de cerámica y artesanía. Ascienda, buscando al atardecer el contraste de la oscuridad en la ladera con las blancas cuevas-vivienda que erizan un singular barrio, el del Hondón, de antiguo hogar de gentes pobres, y hoy, de artistas y artesanos. En muchas de estas cuevas hay talleres que producen la mejor artesanía de Chinchilla, la alfarería. Aquí se pueden comprar cuerveras, para hacer la cuerva, morteros para las atascaburras o jarrones de ordeño, o pararse a admirar el campo manchego desde uno de sus miradores privilegiados: "Desde el Alto Chinchilla se ve La Roda, se ve La Roda, Albacete y Almansa la Mancha toda".

Si van, deténgase a tomar un refrigerio en la plaza mayor, donde se proclamaron reyes, o curiosee por la tiendas adyacentes en busca de cerámica y artesanía. Ascienda, buscando al atardecer el contraste de la oscuridad en la ladera con las blancas cuevas-vivienda que erizan un singular barrio, el del Hondón, de antiguo hogar de gentes pobres, y hoy, de artistas y artesanos. En muchas de estas cuevas hay talleres que producen la mejor artesanía de Chinchilla, la alfarería. Aquí se pueden comprar cuerveras, para hacer la cuerva, morteros para las atascaburras o jarrones de ordeño, o pararse a admirar el campo manchego desde uno de sus miradores privilegiados: "Desde el Alto Chinchilla se ve La Roda, se ve La Roda, Albacete y Almansa la Mancha toda".Pero vayamos al citado texto llamado LAS DIMENSIONES DE LA SEMANA SANTA

La Semana Santa es uno de esos temas cuyo tratamiento, más allá de motivaciones de simple erudición, puede ayudarnos especialmente a comprender nuestra propia historia, y nuestras raices culturales.

La Semana Santa es uno de esos temas cuyo tratamiento, más allá de motivaciones de simple erudición, puede ayudarnos especialmente a comprender nuestra propia historia, y nuestras raices culturales.

Siempre, claro está, que contemplemos sus formas, funciones y significados (frecuentemente cambiantes), y que también seamos capaces de interpretar su rico lenguaje simbólico.

Siempre, claro está, que contemplemos sus formas, funciones y significados (frecuentemente cambiantes), y que también seamos capaces de interpretar su rico lenguaje simbólico.

Para conseguirlo, deberíamos alejarnos de los discursos excesivamente ideolizados, tanto de los provenientes del poder eclesiástico oficial como de los que responden a los diversos reduccionismos materialistas.

Para conseguirlo, deberíamos alejarnos de los discursos excesivamente ideolizados, tanto de los provenientes del poder eclesiástico oficial como de los que responden a los diversos reduccionismos materialistas.

Aceptar que el único significado verdadero de la Semana Santa es su sentido religioso equivale a rehusar entender, por ejemplo, las razones por las que muchos colectivos de creyentes no comulgan hoy con estas celebraciones tradicionales, o el motivo por el cual la Semana Santa está atravesando un evidente auge, incompresible para cuantos la contemplan únicamente como un fenómeno religioso.

Aceptar que el único significado verdadero de la Semana Santa es su sentido religioso equivale a rehusar entender, por ejemplo, las razones por las que muchos colectivos de creyentes no comulgan hoy con estas celebraciones tradicionales, o el motivo por el cual la Semana Santa está atravesando un evidente auge, incompresible para cuantos la contemplan únicamente como un fenómeno religioso.

Conviene recordar, también, a quienes predecían hace treinta años que la Semana Santa tradicional dejaría de existir. Fuimos pocos quienes, entonces, nos atrevimos a apuntar lo contrario.

Conviene recordar, también, a quienes predecían hace treinta años que la Semana Santa tradicional dejaría de existir. Fuimos pocos quienes, entonces, nos atrevimos a apuntar lo contrario.

Lejos de perecer, incluso ha resurgido en lugares donde había desaparecido, y se ha implantado en otros donde nunca antes se habían realizado rituales como los que hoy tienen lugar.

Lejos de perecer, incluso ha resurgido en lugares donde había desaparecido, y se ha implantado en otros donde nunca antes se habían realizado rituales como los que hoy tienen lugar.

. La Semana Santa constituye, pues, un fenómeno cultural complejo cuyas funciones, significados y formas, desbordan ampliamente su dimensión religiosa, y su interpretación acoge dimensiones sociales, económicas, estéticas, emocionales y sobre todo identitarias.

. La Semana Santa constituye, pues, un fenómeno cultural complejo cuyas funciones, significados y formas, desbordan ampliamente su dimensión religiosa, y su interpretación acoge dimensiones sociales, económicas, estéticas, emocionales y sobre todo identitarias.

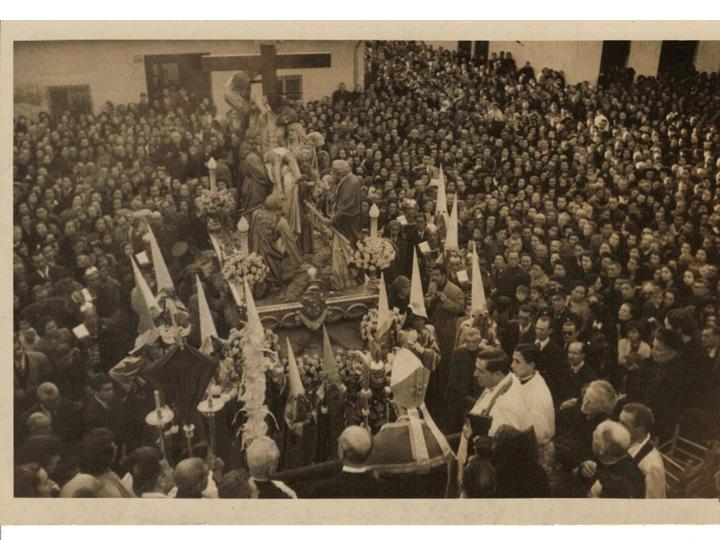

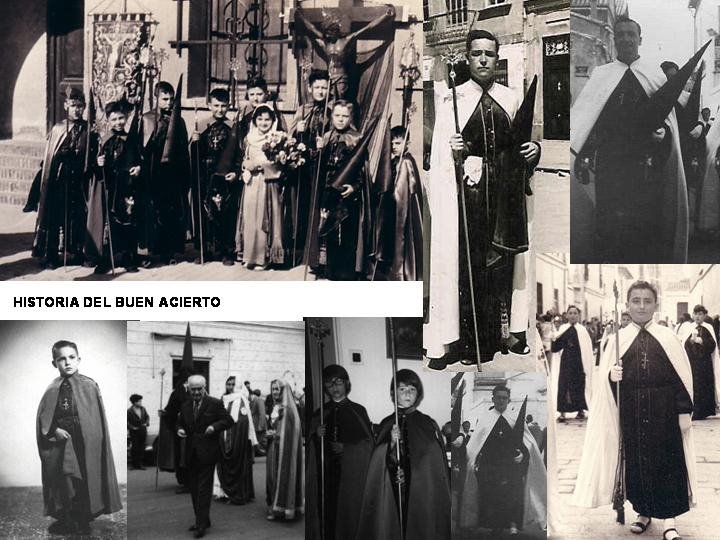

EL ORIGEN DE LOS RITUALES DE SEMANA SANTA. La Semana Santa tradicional está compuesta por dos grandes categorías rituales: las escenificaciones y las procesiones. Aunque ambas categorías no son excluyentes y se combinan en algunos lugares y ceremonias, ambos tipos de rituales arrancan de la Baja Edad Media.

EL ORIGEN DE LOS RITUALES DE SEMANA SANTA. La Semana Santa tradicional está compuesta por dos grandes categorías rituales: las escenificaciones y las procesiones. Aunque ambas categorías no son excluyentes y se combinan en algunos lugares y ceremonias, ambos tipos de rituales arrancan de la Baja Edad Media.

Sin embargo, en el siglo XVI, con motivo de los dictados del Concilio de Trento y de la Contrarreforma, las procesiones penitenciales se transformaron; adoptaron toda la parafernalia barroca que de una u otra forma ha llegado a nuestros días, y se impuso sobre las representaciones escénicas, consideradas mas ingenuas y arcaicas.

Sin embargo, en el siglo XVI, con motivo de los dictados del Concilio de Trento y de la Contrarreforma, las procesiones penitenciales se transformaron; adoptaron toda la parafernalia barroca que de una u otra forma ha llegado a nuestros días, y se impuso sobre las representaciones escénicas, consideradas mas ingenuas y arcaicas.

Al menos desde el siglo XIII, se extendió por casi toda la península Ibérica la realización de escenificaciones teatrales, durante el Jueves y Viernes Santos, como complemento de los textos evangélicos. Estas representaciones ponían en escena los sermones o pregones de los clérigos. La finalidad era didáctica y se trataba de realizar una catequesis que pudiera entrar por los sentidos de los sencillos habitantes de pueblos y ciudades.

Al menos desde el siglo XIII, se extendió por casi toda la península Ibérica la realización de escenificaciones teatrales, durante el Jueves y Viernes Santos, como complemento de los textos evangélicos. Estas representaciones ponían en escena los sermones o pregones de los clérigos. La finalidad era didáctica y se trataba de realizar una catequesis que pudiera entrar por los sentidos de los sencillos habitantes de pueblos y ciudades.

Una ley del rey Alfonso X de Castilla, de 1263, contenida en el Código de las Siete Partidas, recomienda la realización de estas representaciones “que estimulen a obrar bien, muevan a devoción y recuerden la memoria del pasado”.

Una ley del rey Alfonso X de Castilla, de 1263, contenida en el Código de las Siete Partidas, recomienda la realización de estas representaciones “que estimulen a obrar bien, muevan a devoción y recuerden la memoria del pasado”.

El objetivo era sustituir los juegos burlescos que se hacían en el interior de las iglesias, y que eran considerados demasiado profanos e irreverentes, por representaciones didácticas más adecuadas, que se basarán en los textos bíblicos.

El objetivo era sustituir los juegos burlescos que se hacían en el interior de las iglesias, y que eran considerados demasiado profanos e irreverentes, por representaciones didácticas más adecuadas, que se basarán en los textos bíblicos.

Estas escenificaciones de pasajes y sucesos bíblicos funcionaban a modo de ilustraciones de los textos que leía el sacerdote. Los contenidos de la fe entraban por los sentidos: el lavatorio de los pies de los apóstoles, el camino hacia el Calvario, la crucifixión, la guarda del sepulcro por los soldados romanos o incluso la creación del mundo y la expulsión de Adán y Eva del Paraíso.

Estas escenificaciones de pasajes y sucesos bíblicos funcionaban a modo de ilustraciones de los textos que leía el sacerdote. Los contenidos de la fe entraban por los sentidos: el lavatorio de los pies de los apóstoles, el camino hacia el Calvario, la crucifixión, la guarda del sepulcro por los soldados romanos o incluso la creación del mundo y la expulsión de Adán y Eva del Paraíso.

En el siglo XVI estas recreaciones pasaron a América, donde los frailes misioneros las utilizaron profusamente como medio de catequesis. Algunos de estos personajes y escenas, incluso los relacionados con los soldados romanos, siguen siendo hoy representados por indígenas en poblados perdidos en la selva.

En el siglo XVI estas recreaciones pasaron a América, donde los frailes misioneros las utilizaron profusamente como medio de catequesis. Algunos de estos personajes y escenas, incluso los relacionados con los soldados romanos, siguen siendo hoy representados por indígenas en poblados perdidos en la selva.

En Cataluña, Mallorca y Valencia, se documentan también, ya para el mismo siglo XIII, representaciones más largas, con mayor ambición textual. No se trataba aquí de complementar las palabras de los clérigos, sino de representar teatralmente, como una historia completa, los sucesivos pasos o escenas de la pasión, muerte y resurrección de Cristo.

En Cataluña, Mallorca y Valencia, se documentan también, ya para el mismo siglo XIII, representaciones más largas, con mayor ambición textual. No se trataba aquí de complementar las palabras de los clérigos, sino de representar teatralmente, como una historia completa, los sucesivos pasos o escenas de la pasión, muerte y resurrección de Cristo.

A mediados del siglo XIV, empezó a extenderse la práctica colectiva de la disciplina o flagelación pública en los días centrales de la Semana Santa. Juan I de Aragón la autorizó en 1394 y fue promocionada por la orden de los franciscanos, quienes la conectaron con el ejercicio del vía crucis que la orden había iniciado desde su llegada a Jerusalén.

A mediados del siglo XIV, empezó a extenderse la práctica colectiva de la disciplina o flagelación pública en los días centrales de la Semana Santa. Juan I de Aragón la autorizó en 1394 y fue promocionada por la orden de los franciscanos, quienes la conectaron con el ejercicio del vía crucis que la orden había iniciado desde su llegada a Jerusalén.

Fueron también de gran importancia, a este respecto, las predicaciones de San Vicente Ferrer, quien promovió la creación de cofradías de sangre con el título de la Vera Cruz (la verdadera cruz). En sus procesiones, estas cofradías no llevaban otras imágenes más que la de un crucifijo portado en lato por un clérigo.

Fueron también de gran importancia, a este respecto, las predicaciones de San Vicente Ferrer, quien promovió la creación de cofradías de sangre con el título de la Vera Cruz (la verdadera cruz). En sus procesiones, estas cofradías no llevaban otras imágenes más que la de un crucifijo portado en lato por un clérigo.

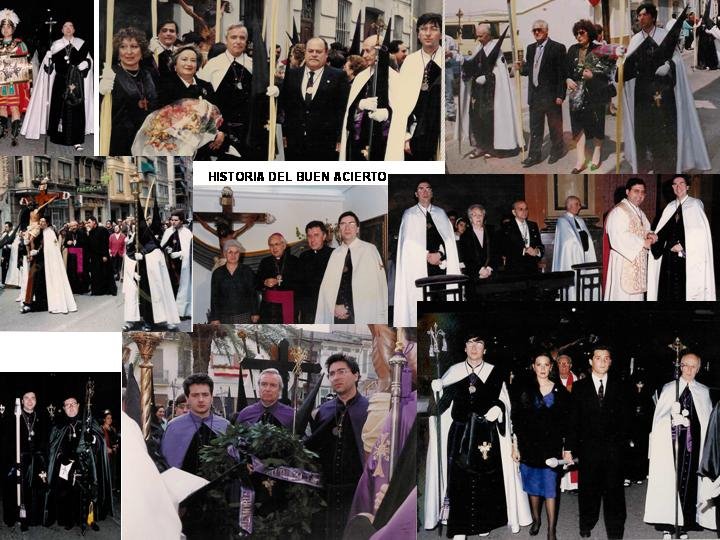

LAS REFORMAS DE LA CONTRARREFORMA. No fue hasta la Contrarreforma cuando comenzaron a surgir los pasos escultóricos, escenas de la pasión compuestas por imágenes talladas en madera que eran transportadas a hombros en las procesiones. Los pasos escultóricos suponían una alternativa a los pasos vivientes de las escenificaciones, que las autoridades eclesiásticas impulsaron con el fin de eliminar las representaciones a lo vivo.

LAS REFORMAS DE LA CONTRARREFORMA. No fue hasta la Contrarreforma cuando comenzaron a surgir los pasos escultóricos, escenas de la pasión compuestas por imágenes talladas en madera que eran transportadas a hombros en las procesiones. Los pasos escultóricos suponían una alternativa a los pasos vivientes de las escenificaciones, que las autoridades eclesiásticas impulsaron con el fin de eliminar las representaciones a lo vivo.

Los grupos no permanentes que realizaban las escenificaciones eran difíciles de controlar, pero las nuevas medidas favorecidas por las autoridades eclesiásticas no provocaron, en contra de lo esperado, una mayor docilidad de las cofradías. Antes al contrario, desde los mismos años del Concilio Trento, los sínodos diocesanos hablaron ya de abusos; de comportamiento no adecuado; de conflictos por la proliferación de cofradías; de rivalidades, ostentación y profanidad.

Los grupos no permanentes que realizaban las escenificaciones eran difíciles de controlar, pero las nuevas medidas favorecidas por las autoridades eclesiásticas no provocaron, en contra de lo esperado, una mayor docilidad de las cofradías. Antes al contrario, desde los mismos años del Concilio Trento, los sínodos diocesanos hablaron ya de abusos; de comportamiento no adecuado; de conflictos por la proliferación de cofradías; de rivalidades, ostentación y profanidad.

A las Cofradías de la Vera Cruz, auspiciadas por los franciscanos, les siguieron las de la Virgen de la Soledad o de la Angustias, promovidas por su orden rival, los dominicos; así como las de Jesús Nazareno. Estas últimas se convirtieron, sobre todo en Andalucía, en las de mayor devoción y arraigo; Las clases populares se identificaban mejor con el Jesús más cercano, sufriente y caminante, que con el más distante Dios muerto en la cruz.

A las Cofradías de la Vera Cruz, auspiciadas por los franciscanos, les siguieron las de la Virgen de la Soledad o de la Angustias, promovidas por su orden rival, los dominicos; así como las de Jesús Nazareno. Estas últimas se convirtieron, sobre todo en Andalucía, en las de mayor devoción y arraigo; Las clases populares se identificaban mejor con el Jesús más cercano, sufriente y caminante, que con el más distante Dios muerto en la cruz.

En numerosos pueblos y ciudades fueron las hermandades del Nazareno las que acogieron algunas escenificaciones y figuras vivientes de la pasión e incorporaron diversos personajes como apóstoles, soldados romanos o judíos fariseos. Incluso en una inversión de funciones, fueron las propias imágenes de Jesús Nazareno y de la Virgen Dolorosa las que actuaron escénicamente.

En numerosos pueblos y ciudades fueron las hermandades del Nazareno las que acogieron algunas escenificaciones y figuras vivientes de la pasión e incorporaron diversos personajes como apóstoles, soldados romanos o judíos fariseos. Incluso en una inversión de funciones, fueron las propias imágenes de Jesús Nazareno y de la Virgen Dolorosa las que actuaron escénicamente.

El espíritu ilustrado del último tercio del siglo XVIII que compartían altas jerarquías eclesiásticas y políticas consideradas las escenificaciones inaceptables por su heterodoxia religiosa y perjudiciales para sus intereses fiscales. La reiteración de las prohibiciones, ya entrado el siglo XIX, refleja el interés de la Iglesia y el Estado por eliminar estas tradiciones. Durante esta época, muchas de estas manifestaciones religiosas desaparecieron o entraron en graves crisis debido a vetos oficiales o a la pérdida de recursos económicos (como resultado de las desamortizaciones), especialmente en las grandes ciudades.

El espíritu ilustrado del último tercio del siglo XVIII que compartían altas jerarquías eclesiásticas y políticas consideradas las escenificaciones inaceptables por su heterodoxia religiosa y perjudiciales para sus intereses fiscales. La reiteración de las prohibiciones, ya entrado el siglo XIX, refleja el interés de la Iglesia y el Estado por eliminar estas tradiciones. Durante esta época, muchas de estas manifestaciones religiosas desaparecieron o entraron en graves crisis debido a vetos oficiales o a la pérdida de recursos económicos (como resultado de las desamortizaciones), especialmente en las grandes ciudades.

En cualquier caso, y salvo algunas importantes excepciones, la decadencia de las escenificaciones continuó su proceso hasta nuestros días, como consecuencia de haber sido criticadas desde diversas ópticas ideológicas que no tuvieron presente su alto valor como patrimonio cultural.

En cualquier caso, y salvo algunas importantes excepciones, la decadencia de las escenificaciones continuó su proceso hasta nuestros días, como consecuencia de haber sido criticadas desde diversas ópticas ideológicas que no tuvieron presente su alto valor como patrimonio cultural.

LA REINVENCIÓN DE UNA TRADICIÓN.Las procesiones, por su parte, si perduraron en más pueblos y ciudades, sobre todo en Andalucía, Murcia y Castilla, aunque con altibajos relacionados con las diversas coyunturas históricas. Factores políticos (asentamiento de la monarquía conservadora), sociales (ascenso de una burguesía con mentalidad tradicional) y mercantiles (activación del comercio y de un incipiente turismo), estaban en la base del resurgimiento de la Semana Santa en algunos lugares, como Sevilla, ya a partir de la mitad del siglo XIX.

LA REINVENCIÓN DE UNA TRADICIÓN.Las procesiones, por su parte, si perduraron en más pueblos y ciudades, sobre todo en Andalucía, Murcia y Castilla, aunque con altibajos relacionados con las diversas coyunturas históricas. Factores políticos (asentamiento de la monarquía conservadora), sociales (ascenso de una burguesía con mentalidad tradicional) y mercantiles (activación del comercio y de un incipiente turismo), estaban en la base del resurgimiento de la Semana Santa en algunos lugares, como Sevilla, ya a partir de la mitad del siglo XIX.

Este resurgimiento supuso una cierta reinvención, más que una continuidad en sentido estricto, de las funciones y significados de la Semana Santa, distintos a los tradicionales. Especialmente en lo que se refiere a las asociaciones (las hermandades o cofradías), que pasaron de estar ligadas a una actividad profesional a organizarse en relación con un territorio o una clase social, es decir, con criterios modernos

Este resurgimiento supuso una cierta reinvención, más que una continuidad en sentido estricto, de las funciones y significados de la Semana Santa, distintos a los tradicionales. Especialmente en lo que se refiere a las asociaciones (las hermandades o cofradías), que pasaron de estar ligadas a una actividad profesional a organizarse en relación con un territorio o una clase social, es decir, con criterios modernos

También los rasgos de la propia Semana Santa se adaptaron a esta nueva época, sobre todo en las ciudades, en donde se abandonaron los elementos más medievales y doloristas, y esta se convirtió explícitamente en la gran fiesta de la primavera.

También los rasgos de la propia Semana Santa se adaptaron a esta nueva época, sobre todo en las ciudades, en donde se abandonaron los elementos más medievales y doloristas, y esta se convirtió explícitamente en la gran fiesta de la primavera.

Los avatares políticos del siglo XX y de la nueva etapa democrática explican en gran parte (aunque no mecánicamente), la evolución de la Semana Santa tradicional.

Los avatares políticos del siglo XX y de la nueva etapa democrática explican en gran parte (aunque no mecánicamente), la evolución de la Semana Santa tradicional.

Desde el último cuarto del siglo XX, ha habido un fuerte ascenso de esta, en contra de lo que muchos presagiaron. Los motivos de ello son múltiples y no pueden ser atribuidos de manera principal a una supuesta reactivación del fervor religioso.

Desde el último cuarto del siglo XX, ha habido un fuerte ascenso de esta, en contra de lo que muchos presagiaron. Los motivos de ello son múltiples y no pueden ser atribuidos de manera principal a una supuesta reactivación del fervor religioso.

En casi ningún lugar existe ya una sociedad tradicional, y el grado de laicismo práctico es muy alto. Por tanto: ¿qué puede explicar que casi 50.000 personas salgan cada año vestidas de nazarenos en Sevilla

En casi ningún lugar existe ya una sociedad tradicional, y el grado de laicismo práctico es muy alto. Por tanto: ¿qué puede explicar que casi 50.000 personas salgan cada año vestidas de nazarenos en Sevilla

¿por qué más de 3.000 personas de esta ciudad cargan voluntariamente como costaleros durante las duras procesiones de Semana Santa?; ¿cómo entender que en Lorca, el desfile del Viernes Santo divida la ciudad en dos mitades aparentemente irreconciliable?; ¿cómo interpretar que una enorme turba, con su ruido desafinado, interrumpa continuamente la procesión del Viernes Santo en Cuenca?, o ¿por qué los tambores atronan permanentemente en los pueblos de Teruel?

¿por qué más de 3.000 personas de esta ciudad cargan voluntariamente como costaleros durante las duras procesiones de Semana Santa?; ¿cómo entender que en Lorca, el desfile del Viernes Santo divida la ciudad en dos mitades aparentemente irreconciliable?; ¿cómo interpretar que una enorme turba, con su ruido desafinado, interrumpa continuamente la procesión del Viernes Santo en Cuenca?, o ¿por qué los tambores atronan permanentemente en los pueblos de Teruel?

Desde mi óptica, por encima de evidentes diferencias formales debidas a la influencia del modelo andaluz, la explicación a todo esto se halla, básicamente, en la dimensión identitaria y no se sitúa tanto a nivel consciente y racional, sino emocional.

Desde mi óptica, por encima de evidentes diferencias formales debidas a la influencia del modelo andaluz, la explicación a todo esto se halla, básicamente, en la dimensión identitaria y no se sitúa tanto a nivel consciente y racional, sino emocional.

En una sociedad moderna y crecientemente globalizada, donde los individuos se sienten cada vez más huérfanos de referencias, cobran especial relevancia aquellos rituales, fiestas y símbolos en los cuales puede visualizarse e interiorizarse la pertenencia a un determinado colectivo, el nosotros local.

En una sociedad moderna y crecientemente globalizada, donde los individuos se sienten cada vez más huérfanos de referencias, cobran especial relevancia aquellos rituales, fiestas y símbolos en los cuales puede visualizarse e interiorizarse la pertenencia a un determinado colectivo, el nosotros local.

Es esta reafirmación de la identidad, realizada a través de las vivencias, sensaciones estéticas y reactivación de la memoria, lo que hace vivir intensamente la Semana Santa a gentes que no son creyentes o practicantes.

Es esta reafirmación de la identidad, realizada a través de las vivencias, sensaciones estéticas y reactivación de la memoria, lo que hace vivir intensamente la Semana Santa a gentes que no son creyentes o practicantes.

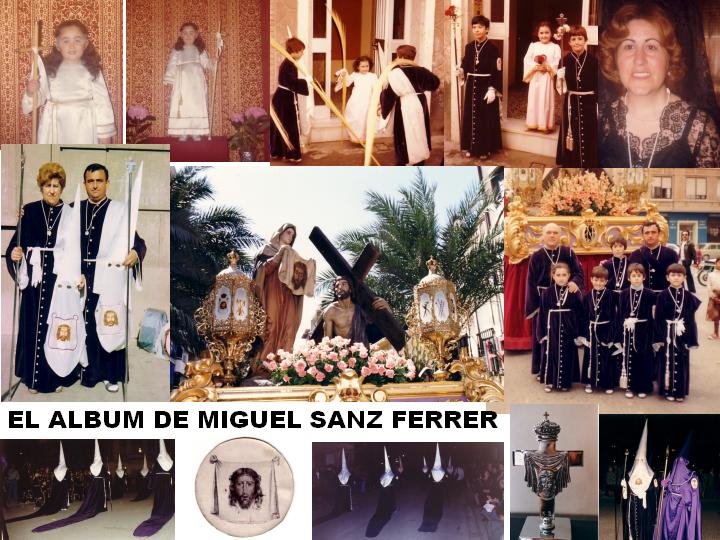

Esto explicaría el creciente protagonismo de los jóvenes y de las mujeres en papeles antes solo reservados a los adultos varones.

Esto explicaría el creciente protagonismo de los jóvenes y de las mujeres en papeles antes solo reservados a los adultos varones.

Al margen de esta reafirmación no podría explicarse por qué, por ejemplo, los andaluces que emigraron hace ya más de treinta años y están socialmente integrados en Cataluña o Madrid sacan sus pasos, durante la Semana Santa, en las calles de L`Hospitalet de Llobregat o Mataró, y pasean también al Señor del Gran Poder y a la Virgen Macarena por las calles del viejo Madrid semidesierto por el éxodo vacacional.

Al margen de esta reafirmación no podría explicarse por qué, por ejemplo, los andaluces que emigraron hace ya más de treinta años y están socialmente integrados en Cataluña o Madrid sacan sus pasos, durante la Semana Santa, en las calles de L`Hospitalet de Llobregat o Mataró, y pasean también al Señor del Gran Poder y a la Virgen Macarena por las calles del viejo Madrid semidesierto por el éxodo vacacional.

FIESTA DE IDENTIDAD. La Semana Santa, como otras fiestas tradicionales, se ha convertido hoy en un medio de reafirmación identitaria de una sociedad o de un colectivo sin tener en cuenta su compromiso en el plano ideológico-religioso.

FIESTA DE IDENTIDAD. La Semana Santa, como otras fiestas tradicionales, se ha convertido hoy en un medio de reafirmación identitaria de una sociedad o de un colectivo sin tener en cuenta su compromiso en el plano ideológico-religioso.

El carácter estrictamente cristiano que tuvo la celebración en su origen (sin ser negado) se desborda en una religiosidad sensual y panteísta, e incluso en una profunda reafirmación pagana de la vida.

El carácter estrictamente cristiano que tuvo la celebración en su origen (sin ser negado) se desborda en una religiosidad sensual y panteísta, e incluso en una profunda reafirmación pagana de la vida.

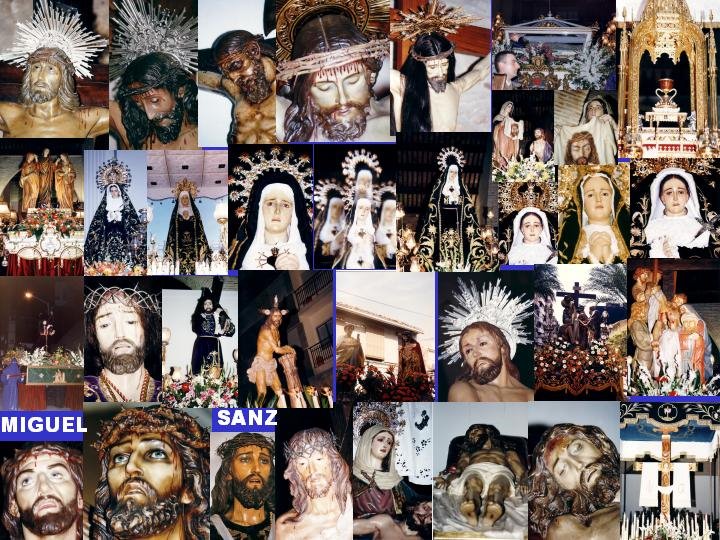

Las propias imágenes adquieren dimensiones emblemáticas como referentes simbólicos de barrios, pueblos, ciudades y sectores sociales.

Las propias imágenes adquieren dimensiones emblemáticas como referentes simbólicos de barrios, pueblos, ciudades y sectores sociales.

Son estas, fundamentalmente, las razones que explican el actual auge de la Semana Santa tradicional en muchos lugares de España. Sin que ello signifique desconocer la existencia de otros importantes aspectos económicos, políticos y religiosos. La dimensión identitaria es, sin duda, actualmente, la más importante y reveladora de todas.

Son estas, fundamentalmente, las razones que explican el actual auge de la Semana Santa tradicional en muchos lugares de España. Sin que ello signifique desconocer la existencia de otros importantes aspectos económicos, políticos y religiosos. La dimensión identitaria es, sin duda, actualmente, la más importante y reveladora de todas.

DIFERENTES MANERAS DE VIVIR LA SEMANA SANTA. La Semana Santa es una buena muestra de la pluralidad cultural y la diversidad social del Estado español.

DIFERENTES MANERAS DE VIVIR LA SEMANA SANTA. La Semana Santa es una buena muestra de la pluralidad cultural y la diversidad social del Estado español.

Para muchos habitantes de las grandes ciudades, la Semana Santa es hoy, más que cualquier otra cosa, el mayor conjunto de días disponibles para el ocio entre la Navidad y las anheladas vacaciones de verano: una oportunidad para el viaje o el descanso.

Para muchos habitantes de las grandes ciudades, la Semana Santa es hoy, más que cualquier otra cosa, el mayor conjunto de días disponibles para el ocio entre la Navidad y las anheladas vacaciones de verano: una oportunidad para el viaje o el descanso.

En este caso, la Semana Santa es un periodo en el que se pone de manifiesto la denominación cultura del ocio, que caracteriza a nuestra sociedad postindustrial o posmoderna.

En este caso, la Semana Santa es un periodo en el que se pone de manifiesto la denominación cultura del ocio, que caracteriza a nuestra sociedad postindustrial o posmoderna.

Para los sectores cristianos militantes, especialmente para las comunidades de base; y también para algunos grupos cercanos al integrismo católico, la Semana Santa es solo el prólogo de la vigilia pascual: de la Resurrección.

Para los sectores cristianos militantes, especialmente para las comunidades de base; y también para algunos grupos cercanos al integrismo católico, la Semana Santa es solo el prólogo de la vigilia pascual: de la Resurrección.

Los fundamentos proféticos de esta fiesta han perdido ya toda significación religiosa para quienes participan en la anteriormente nombrada cultura del ocio.

Los fundamentos proféticos de esta fiesta han perdido ya toda significación religiosa para quienes participan en la anteriormente nombrada cultura del ocio.

No obstante, existe un tercer tipo de Semana Santa, la llamada (quizás demasiado apresuradamente) tradicional, que, con muy pocas excepciones, no existe ya hoy en Europa y apenas en le norte peninsular, pero que sigue teniendo especial fuerza en Andalucía, Extremadura, Murcia, las dos Castillas y algunos lugares concretos de la antigua Corona de Aragón. Es la Semana Santa vivida, sobre todo, en las calles, con alta participación de personas que, en la mayoría de los casos, pertenecen a clases sociales diversas e incluso en ocasiones, a ideologías diferentes.

No obstante, existe un tercer tipo de Semana Santa, la llamada (quizás demasiado apresuradamente) tradicional, que, con muy pocas excepciones, no existe ya hoy en Europa y apenas en le norte peninsular, pero que sigue teniendo especial fuerza en Andalucía, Extremadura, Murcia, las dos Castillas y algunos lugares concretos de la antigua Corona de Aragón. Es la Semana Santa vivida, sobre todo, en las calles, con alta participación de personas que, en la mayoría de los casos, pertenecen a clases sociales diversas e incluso en ocasiones, a ideologías diferentes.

Desde EOS esperamos que dicho articulo sirva para que cada cual entienda su Semana Santa desde la dimensión que considere, Jose Angel Crespo tendrá una y Amadeu Sanchis tendrá otra, por poner un ejemplo, pero ambos procesionan en NUESTRA SEMANA SANTA desde el respeto siempre. Comprendamos los origenes de los rituales, las reformas y contrarreformas, la reinvención de la tradición en si misma, la identidad y diferencia que cada una de ellas tiene y que por supuesto, existen diferentes maneras de vivir la Semana Santa.

Desde EOS esperamos que dicho articulo sirva para que cada cual entienda su Semana Santa desde la dimensión que considere, Jose Angel Crespo tendrá una y Amadeu Sanchis tendrá otra, por poner un ejemplo, pero ambos procesionan en NUESTRA SEMANA SANTA desde el respeto siempre. Comprendamos los origenes de los rituales, las reformas y contrarreformas, la reinvención de la tradición en si misma, la identidad y diferencia que cada una de ellas tiene y que por supuesto, existen diferentes maneras de vivir la Semana Santa.

La Semana Santa es uno de esos temas cuyo tratamiento, más allá de motivaciones de simple erudición, puede ayudarnos especialmente a comprender nuestra propia historia, y nuestras raices culturales.

La Semana Santa es uno de esos temas cuyo tratamiento, más allá de motivaciones de simple erudición, puede ayudarnos especialmente a comprender nuestra propia historia, y nuestras raices culturales. Siempre, claro está, que contemplemos sus formas, funciones y significados (frecuentemente cambiantes), y que también seamos capaces de interpretar su rico lenguaje simbólico.

Siempre, claro está, que contemplemos sus formas, funciones y significados (frecuentemente cambiantes), y que también seamos capaces de interpretar su rico lenguaje simbólico. Para conseguirlo, deberíamos alejarnos de los discursos excesivamente ideolizados, tanto de los provenientes del poder eclesiástico oficial como de los que responden a los diversos reduccionismos materialistas.

Para conseguirlo, deberíamos alejarnos de los discursos excesivamente ideolizados, tanto de los provenientes del poder eclesiástico oficial como de los que responden a los diversos reduccionismos materialistas. Aceptar que el único significado verdadero de la Semana Santa es su sentido religioso equivale a rehusar entender, por ejemplo, las razones por las que muchos colectivos de creyentes no comulgan hoy con estas celebraciones tradicionales, o el motivo por el cual la Semana Santa está atravesando un evidente auge, incompresible para cuantos la contemplan únicamente como un fenómeno religioso.

Aceptar que el único significado verdadero de la Semana Santa es su sentido religioso equivale a rehusar entender, por ejemplo, las razones por las que muchos colectivos de creyentes no comulgan hoy con estas celebraciones tradicionales, o el motivo por el cual la Semana Santa está atravesando un evidente auge, incompresible para cuantos la contemplan únicamente como un fenómeno religioso. Conviene recordar, también, a quienes predecían hace treinta años que la Semana Santa tradicional dejaría de existir. Fuimos pocos quienes, entonces, nos atrevimos a apuntar lo contrario.

Conviene recordar, también, a quienes predecían hace treinta años que la Semana Santa tradicional dejaría de existir. Fuimos pocos quienes, entonces, nos atrevimos a apuntar lo contrario. Lejos de perecer, incluso ha resurgido en lugares donde había desaparecido, y se ha implantado en otros donde nunca antes se habían realizado rituales como los que hoy tienen lugar.

Lejos de perecer, incluso ha resurgido en lugares donde había desaparecido, y se ha implantado en otros donde nunca antes se habían realizado rituales como los que hoy tienen lugar. . La Semana Santa constituye, pues, un fenómeno cultural complejo cuyas funciones, significados y formas, desbordan ampliamente su dimensión religiosa, y su interpretación acoge dimensiones sociales, económicas, estéticas, emocionales y sobre todo identitarias.

. La Semana Santa constituye, pues, un fenómeno cultural complejo cuyas funciones, significados y formas, desbordan ampliamente su dimensión religiosa, y su interpretación acoge dimensiones sociales, económicas, estéticas, emocionales y sobre todo identitarias. EL ORIGEN DE LOS RITUALES DE SEMANA SANTA. La Semana Santa tradicional está compuesta por dos grandes categorías rituales: las escenificaciones y las procesiones. Aunque ambas categorías no son excluyentes y se combinan en algunos lugares y ceremonias, ambos tipos de rituales arrancan de la Baja Edad Media.

EL ORIGEN DE LOS RITUALES DE SEMANA SANTA. La Semana Santa tradicional está compuesta por dos grandes categorías rituales: las escenificaciones y las procesiones. Aunque ambas categorías no son excluyentes y se combinan en algunos lugares y ceremonias, ambos tipos de rituales arrancan de la Baja Edad Media. Sin embargo, en el siglo XVI, con motivo de los dictados del Concilio de Trento y de la Contrarreforma, las procesiones penitenciales se transformaron; adoptaron toda la parafernalia barroca que de una u otra forma ha llegado a nuestros días, y se impuso sobre las representaciones escénicas, consideradas mas ingenuas y arcaicas.

Sin embargo, en el siglo XVI, con motivo de los dictados del Concilio de Trento y de la Contrarreforma, las procesiones penitenciales se transformaron; adoptaron toda la parafernalia barroca que de una u otra forma ha llegado a nuestros días, y se impuso sobre las representaciones escénicas, consideradas mas ingenuas y arcaicas. Al menos desde el siglo XIII, se extendió por casi toda la península Ibérica la realización de escenificaciones teatrales, durante el Jueves y Viernes Santos, como complemento de los textos evangélicos. Estas representaciones ponían en escena los sermones o pregones de los clérigos. La finalidad era didáctica y se trataba de realizar una catequesis que pudiera entrar por los sentidos de los sencillos habitantes de pueblos y ciudades.

Al menos desde el siglo XIII, se extendió por casi toda la península Ibérica la realización de escenificaciones teatrales, durante el Jueves y Viernes Santos, como complemento de los textos evangélicos. Estas representaciones ponían en escena los sermones o pregones de los clérigos. La finalidad era didáctica y se trataba de realizar una catequesis que pudiera entrar por los sentidos de los sencillos habitantes de pueblos y ciudades. Una ley del rey Alfonso X de Castilla, de 1263, contenida en el Código de las Siete Partidas, recomienda la realización de estas representaciones “que estimulen a obrar bien, muevan a devoción y recuerden la memoria del pasado”.

Una ley del rey Alfonso X de Castilla, de 1263, contenida en el Código de las Siete Partidas, recomienda la realización de estas representaciones “que estimulen a obrar bien, muevan a devoción y recuerden la memoria del pasado”. El objetivo era sustituir los juegos burlescos que se hacían en el interior de las iglesias, y que eran considerados demasiado profanos e irreverentes, por representaciones didácticas más adecuadas, que se basarán en los textos bíblicos.

El objetivo era sustituir los juegos burlescos que se hacían en el interior de las iglesias, y que eran considerados demasiado profanos e irreverentes, por representaciones didácticas más adecuadas, que se basarán en los textos bíblicos. Estas escenificaciones de pasajes y sucesos bíblicos funcionaban a modo de ilustraciones de los textos que leía el sacerdote. Los contenidos de la fe entraban por los sentidos: el lavatorio de los pies de los apóstoles, el camino hacia el Calvario, la crucifixión, la guarda del sepulcro por los soldados romanos o incluso la creación del mundo y la expulsión de Adán y Eva del Paraíso.

Estas escenificaciones de pasajes y sucesos bíblicos funcionaban a modo de ilustraciones de los textos que leía el sacerdote. Los contenidos de la fe entraban por los sentidos: el lavatorio de los pies de los apóstoles, el camino hacia el Calvario, la crucifixión, la guarda del sepulcro por los soldados romanos o incluso la creación del mundo y la expulsión de Adán y Eva del Paraíso. En el siglo XVI estas recreaciones pasaron a América, donde los frailes misioneros las utilizaron profusamente como medio de catequesis. Algunos de estos personajes y escenas, incluso los relacionados con los soldados romanos, siguen siendo hoy representados por indígenas en poblados perdidos en la selva.

En el siglo XVI estas recreaciones pasaron a América, donde los frailes misioneros las utilizaron profusamente como medio de catequesis. Algunos de estos personajes y escenas, incluso los relacionados con los soldados romanos, siguen siendo hoy representados por indígenas en poblados perdidos en la selva. En Cataluña, Mallorca y Valencia, se documentan también, ya para el mismo siglo XIII, representaciones más largas, con mayor ambición textual. No se trataba aquí de complementar las palabras de los clérigos, sino de representar teatralmente, como una historia completa, los sucesivos pasos o escenas de la pasión, muerte y resurrección de Cristo.

En Cataluña, Mallorca y Valencia, se documentan también, ya para el mismo siglo XIII, representaciones más largas, con mayor ambición textual. No se trataba aquí de complementar las palabras de los clérigos, sino de representar teatralmente, como una historia completa, los sucesivos pasos o escenas de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. A mediados del siglo XIV, empezó a extenderse la práctica colectiva de la disciplina o flagelación pública en los días centrales de la Semana Santa. Juan I de Aragón la autorizó en 1394 y fue promocionada por la orden de los franciscanos, quienes la conectaron con el ejercicio del vía crucis que la orden había iniciado desde su llegada a Jerusalén.

A mediados del siglo XIV, empezó a extenderse la práctica colectiva de la disciplina o flagelación pública en los días centrales de la Semana Santa. Juan I de Aragón la autorizó en 1394 y fue promocionada por la orden de los franciscanos, quienes la conectaron con el ejercicio del vía crucis que la orden había iniciado desde su llegada a Jerusalén. Fueron también de gran importancia, a este respecto, las predicaciones de San Vicente Ferrer, quien promovió la creación de cofradías de sangre con el título de la Vera Cruz (la verdadera cruz). En sus procesiones, estas cofradías no llevaban otras imágenes más que la de un crucifijo portado en lato por un clérigo.

Fueron también de gran importancia, a este respecto, las predicaciones de San Vicente Ferrer, quien promovió la creación de cofradías de sangre con el título de la Vera Cruz (la verdadera cruz). En sus procesiones, estas cofradías no llevaban otras imágenes más que la de un crucifijo portado en lato por un clérigo. LAS REFORMAS DE LA CONTRARREFORMA. No fue hasta la Contrarreforma cuando comenzaron a surgir los pasos escultóricos, escenas de la pasión compuestas por imágenes talladas en madera que eran transportadas a hombros en las procesiones. Los pasos escultóricos suponían una alternativa a los pasos vivientes de las escenificaciones, que las autoridades eclesiásticas impulsaron con el fin de eliminar las representaciones a lo vivo.

LAS REFORMAS DE LA CONTRARREFORMA. No fue hasta la Contrarreforma cuando comenzaron a surgir los pasos escultóricos, escenas de la pasión compuestas por imágenes talladas en madera que eran transportadas a hombros en las procesiones. Los pasos escultóricos suponían una alternativa a los pasos vivientes de las escenificaciones, que las autoridades eclesiásticas impulsaron con el fin de eliminar las representaciones a lo vivo. Los grupos no permanentes que realizaban las escenificaciones eran difíciles de controlar, pero las nuevas medidas favorecidas por las autoridades eclesiásticas no provocaron, en contra de lo esperado, una mayor docilidad de las cofradías. Antes al contrario, desde los mismos años del Concilio Trento, los sínodos diocesanos hablaron ya de abusos; de comportamiento no adecuado; de conflictos por la proliferación de cofradías; de rivalidades, ostentación y profanidad.

Los grupos no permanentes que realizaban las escenificaciones eran difíciles de controlar, pero las nuevas medidas favorecidas por las autoridades eclesiásticas no provocaron, en contra de lo esperado, una mayor docilidad de las cofradías. Antes al contrario, desde los mismos años del Concilio Trento, los sínodos diocesanos hablaron ya de abusos; de comportamiento no adecuado; de conflictos por la proliferación de cofradías; de rivalidades, ostentación y profanidad. A las Cofradías de la Vera Cruz, auspiciadas por los franciscanos, les siguieron las de la Virgen de la Soledad o de la Angustias, promovidas por su orden rival, los dominicos; así como las de Jesús Nazareno. Estas últimas se convirtieron, sobre todo en Andalucía, en las de mayor devoción y arraigo; Las clases populares se identificaban mejor con el Jesús más cercano, sufriente y caminante, que con el más distante Dios muerto en la cruz.

A las Cofradías de la Vera Cruz, auspiciadas por los franciscanos, les siguieron las de la Virgen de la Soledad o de la Angustias, promovidas por su orden rival, los dominicos; así como las de Jesús Nazareno. Estas últimas se convirtieron, sobre todo en Andalucía, en las de mayor devoción y arraigo; Las clases populares se identificaban mejor con el Jesús más cercano, sufriente y caminante, que con el más distante Dios muerto en la cruz. En numerosos pueblos y ciudades fueron las hermandades del Nazareno las que acogieron algunas escenificaciones y figuras vivientes de la pasión e incorporaron diversos personajes como apóstoles, soldados romanos o judíos fariseos. Incluso en una inversión de funciones, fueron las propias imágenes de Jesús Nazareno y de la Virgen Dolorosa las que actuaron escénicamente.

En numerosos pueblos y ciudades fueron las hermandades del Nazareno las que acogieron algunas escenificaciones y figuras vivientes de la pasión e incorporaron diversos personajes como apóstoles, soldados romanos o judíos fariseos. Incluso en una inversión de funciones, fueron las propias imágenes de Jesús Nazareno y de la Virgen Dolorosa las que actuaron escénicamente. El espíritu ilustrado del último tercio del siglo XVIII que compartían altas jerarquías eclesiásticas y políticas consideradas las escenificaciones inaceptables por su heterodoxia religiosa y perjudiciales para sus intereses fiscales. La reiteración de las prohibiciones, ya entrado el siglo XIX, refleja el interés de la Iglesia y el Estado por eliminar estas tradiciones. Durante esta época, muchas de estas manifestaciones religiosas desaparecieron o entraron en graves crisis debido a vetos oficiales o a la pérdida de recursos económicos (como resultado de las desamortizaciones), especialmente en las grandes ciudades.

El espíritu ilustrado del último tercio del siglo XVIII que compartían altas jerarquías eclesiásticas y políticas consideradas las escenificaciones inaceptables por su heterodoxia religiosa y perjudiciales para sus intereses fiscales. La reiteración de las prohibiciones, ya entrado el siglo XIX, refleja el interés de la Iglesia y el Estado por eliminar estas tradiciones. Durante esta época, muchas de estas manifestaciones religiosas desaparecieron o entraron en graves crisis debido a vetos oficiales o a la pérdida de recursos económicos (como resultado de las desamortizaciones), especialmente en las grandes ciudades. En cualquier caso, y salvo algunas importantes excepciones, la decadencia de las escenificaciones continuó su proceso hasta nuestros días, como consecuencia de haber sido criticadas desde diversas ópticas ideológicas que no tuvieron presente su alto valor como patrimonio cultural.

En cualquier caso, y salvo algunas importantes excepciones, la decadencia de las escenificaciones continuó su proceso hasta nuestros días, como consecuencia de haber sido criticadas desde diversas ópticas ideológicas que no tuvieron presente su alto valor como patrimonio cultural. LA REINVENCIÓN DE UNA TRADICIÓN.Las procesiones, por su parte, si perduraron en más pueblos y ciudades, sobre todo en Andalucía, Murcia y Castilla, aunque con altibajos relacionados con las diversas coyunturas históricas. Factores políticos (asentamiento de la monarquía conservadora), sociales (ascenso de una burguesía con mentalidad tradicional) y mercantiles (activación del comercio y de un incipiente turismo), estaban en la base del resurgimiento de la Semana Santa en algunos lugares, como Sevilla, ya a partir de la mitad del siglo XIX.

LA REINVENCIÓN DE UNA TRADICIÓN.Las procesiones, por su parte, si perduraron en más pueblos y ciudades, sobre todo en Andalucía, Murcia y Castilla, aunque con altibajos relacionados con las diversas coyunturas históricas. Factores políticos (asentamiento de la monarquía conservadora), sociales (ascenso de una burguesía con mentalidad tradicional) y mercantiles (activación del comercio y de un incipiente turismo), estaban en la base del resurgimiento de la Semana Santa en algunos lugares, como Sevilla, ya a partir de la mitad del siglo XIX. Este resurgimiento supuso una cierta reinvención, más que una continuidad en sentido estricto, de las funciones y significados de la Semana Santa, distintos a los tradicionales. Especialmente en lo que se refiere a las asociaciones (las hermandades o cofradías), que pasaron de estar ligadas a una actividad profesional a organizarse en relación con un territorio o una clase social, es decir, con criterios modernos

Este resurgimiento supuso una cierta reinvención, más que una continuidad en sentido estricto, de las funciones y significados de la Semana Santa, distintos a los tradicionales. Especialmente en lo que se refiere a las asociaciones (las hermandades o cofradías), que pasaron de estar ligadas a una actividad profesional a organizarse en relación con un territorio o una clase social, es decir, con criterios modernos También los rasgos de la propia Semana Santa se adaptaron a esta nueva época, sobre todo en las ciudades, en donde se abandonaron los elementos más medievales y doloristas, y esta se convirtió explícitamente en la gran fiesta de la primavera.

También los rasgos de la propia Semana Santa se adaptaron a esta nueva época, sobre todo en las ciudades, en donde se abandonaron los elementos más medievales y doloristas, y esta se convirtió explícitamente en la gran fiesta de la primavera. Los avatares políticos del siglo XX y de la nueva etapa democrática explican en gran parte (aunque no mecánicamente), la evolución de la Semana Santa tradicional.

Los avatares políticos del siglo XX y de la nueva etapa democrática explican en gran parte (aunque no mecánicamente), la evolución de la Semana Santa tradicional. Desde el último cuarto del siglo XX, ha habido un fuerte ascenso de esta, en contra de lo que muchos presagiaron. Los motivos de ello son múltiples y no pueden ser atribuidos de manera principal a una supuesta reactivación del fervor religioso.

Desde el último cuarto del siglo XX, ha habido un fuerte ascenso de esta, en contra de lo que muchos presagiaron. Los motivos de ello son múltiples y no pueden ser atribuidos de manera principal a una supuesta reactivación del fervor religioso. En casi ningún lugar existe ya una sociedad tradicional, y el grado de laicismo práctico es muy alto. Por tanto: ¿qué puede explicar que casi 50.000 personas salgan cada año vestidas de nazarenos en Sevilla

En casi ningún lugar existe ya una sociedad tradicional, y el grado de laicismo práctico es muy alto. Por tanto: ¿qué puede explicar que casi 50.000 personas salgan cada año vestidas de nazarenos en Sevilla ¿por qué más de 3.000 personas de esta ciudad cargan voluntariamente como costaleros durante las duras procesiones de Semana Santa?; ¿cómo entender que en Lorca, el desfile del Viernes Santo divida la ciudad en dos mitades aparentemente irreconciliable?; ¿cómo interpretar que una enorme turba, con su ruido desafinado, interrumpa continuamente la procesión del Viernes Santo en Cuenca?, o ¿por qué los tambores atronan permanentemente en los pueblos de Teruel?

¿por qué más de 3.000 personas de esta ciudad cargan voluntariamente como costaleros durante las duras procesiones de Semana Santa?; ¿cómo entender que en Lorca, el desfile del Viernes Santo divida la ciudad en dos mitades aparentemente irreconciliable?; ¿cómo interpretar que una enorme turba, con su ruido desafinado, interrumpa continuamente la procesión del Viernes Santo en Cuenca?, o ¿por qué los tambores atronan permanentemente en los pueblos de Teruel? Desde mi óptica, por encima de evidentes diferencias formales debidas a la influencia del modelo andaluz, la explicación a todo esto se halla, básicamente, en la dimensión identitaria y no se sitúa tanto a nivel consciente y racional, sino emocional.

Desde mi óptica, por encima de evidentes diferencias formales debidas a la influencia del modelo andaluz, la explicación a todo esto se halla, básicamente, en la dimensión identitaria y no se sitúa tanto a nivel consciente y racional, sino emocional. En una sociedad moderna y crecientemente globalizada, donde los individuos se sienten cada vez más huérfanos de referencias, cobran especial relevancia aquellos rituales, fiestas y símbolos en los cuales puede visualizarse e interiorizarse la pertenencia a un determinado colectivo, el nosotros local.

En una sociedad moderna y crecientemente globalizada, donde los individuos se sienten cada vez más huérfanos de referencias, cobran especial relevancia aquellos rituales, fiestas y símbolos en los cuales puede visualizarse e interiorizarse la pertenencia a un determinado colectivo, el nosotros local. Es esta reafirmación de la identidad, realizada a través de las vivencias, sensaciones estéticas y reactivación de la memoria, lo que hace vivir intensamente la Semana Santa a gentes que no son creyentes o practicantes.

Es esta reafirmación de la identidad, realizada a través de las vivencias, sensaciones estéticas y reactivación de la memoria, lo que hace vivir intensamente la Semana Santa a gentes que no son creyentes o practicantes. Esto explicaría el creciente protagonismo de los jóvenes y de las mujeres en papeles antes solo reservados a los adultos varones.

Esto explicaría el creciente protagonismo de los jóvenes y de las mujeres en papeles antes solo reservados a los adultos varones. Al margen de esta reafirmación no podría explicarse por qué, por ejemplo, los andaluces que emigraron hace ya más de treinta años y están socialmente integrados en Cataluña o Madrid sacan sus pasos, durante la Semana Santa, en las calles de L`Hospitalet de Llobregat o Mataró, y pasean también al Señor del Gran Poder y a la Virgen Macarena por las calles del viejo Madrid semidesierto por el éxodo vacacional.

Al margen de esta reafirmación no podría explicarse por qué, por ejemplo, los andaluces que emigraron hace ya más de treinta años y están socialmente integrados en Cataluña o Madrid sacan sus pasos, durante la Semana Santa, en las calles de L`Hospitalet de Llobregat o Mataró, y pasean también al Señor del Gran Poder y a la Virgen Macarena por las calles del viejo Madrid semidesierto por el éxodo vacacional. FIESTA DE IDENTIDAD. La Semana Santa, como otras fiestas tradicionales, se ha convertido hoy en un medio de reafirmación identitaria de una sociedad o de un colectivo sin tener en cuenta su compromiso en el plano ideológico-religioso.

FIESTA DE IDENTIDAD. La Semana Santa, como otras fiestas tradicionales, se ha convertido hoy en un medio de reafirmación identitaria de una sociedad o de un colectivo sin tener en cuenta su compromiso en el plano ideológico-religioso. El carácter estrictamente cristiano que tuvo la celebración en su origen (sin ser negado) se desborda en una religiosidad sensual y panteísta, e incluso en una profunda reafirmación pagana de la vida.

El carácter estrictamente cristiano que tuvo la celebración en su origen (sin ser negado) se desborda en una religiosidad sensual y panteísta, e incluso en una profunda reafirmación pagana de la vida. Las propias imágenes adquieren dimensiones emblemáticas como referentes simbólicos de barrios, pueblos, ciudades y sectores sociales.

Las propias imágenes adquieren dimensiones emblemáticas como referentes simbólicos de barrios, pueblos, ciudades y sectores sociales. Son estas, fundamentalmente, las razones que explican el actual auge de la Semana Santa tradicional en muchos lugares de España. Sin que ello signifique desconocer la existencia de otros importantes aspectos económicos, políticos y religiosos. La dimensión identitaria es, sin duda, actualmente, la más importante y reveladora de todas.

Son estas, fundamentalmente, las razones que explican el actual auge de la Semana Santa tradicional en muchos lugares de España. Sin que ello signifique desconocer la existencia de otros importantes aspectos económicos, políticos y religiosos. La dimensión identitaria es, sin duda, actualmente, la más importante y reveladora de todas. DIFERENTES MANERAS DE VIVIR LA SEMANA SANTA. La Semana Santa es una buena muestra de la pluralidad cultural y la diversidad social del Estado español.

DIFERENTES MANERAS DE VIVIR LA SEMANA SANTA. La Semana Santa es una buena muestra de la pluralidad cultural y la diversidad social del Estado español. Para muchos habitantes de las grandes ciudades, la Semana Santa es hoy, más que cualquier otra cosa, el mayor conjunto de días disponibles para el ocio entre la Navidad y las anheladas vacaciones de verano: una oportunidad para el viaje o el descanso.

Para muchos habitantes de las grandes ciudades, la Semana Santa es hoy, más que cualquier otra cosa, el mayor conjunto de días disponibles para el ocio entre la Navidad y las anheladas vacaciones de verano: una oportunidad para el viaje o el descanso. En este caso, la Semana Santa es un periodo en el que se pone de manifiesto la denominación cultura del ocio, que caracteriza a nuestra sociedad postindustrial o posmoderna.

En este caso, la Semana Santa es un periodo en el que se pone de manifiesto la denominación cultura del ocio, que caracteriza a nuestra sociedad postindustrial o posmoderna. Para los sectores cristianos militantes, especialmente para las comunidades de base; y también para algunos grupos cercanos al integrismo católico, la Semana Santa es solo el prólogo de la vigilia pascual: de la Resurrección.

Para los sectores cristianos militantes, especialmente para las comunidades de base; y también para algunos grupos cercanos al integrismo católico, la Semana Santa es solo el prólogo de la vigilia pascual: de la Resurrección. Los fundamentos proféticos de esta fiesta han perdido ya toda significación religiosa para quienes participan en la anteriormente nombrada cultura del ocio.

Los fundamentos proféticos de esta fiesta han perdido ya toda significación religiosa para quienes participan en la anteriormente nombrada cultura del ocio. No obstante, existe un tercer tipo de Semana Santa, la llamada (quizás demasiado apresuradamente) tradicional, que, con muy pocas excepciones, no existe ya hoy en Europa y apenas en le norte peninsular, pero que sigue teniendo especial fuerza en Andalucía, Extremadura, Murcia, las dos Castillas y algunos lugares concretos de la antigua Corona de Aragón. Es la Semana Santa vivida, sobre todo, en las calles, con alta participación de personas que, en la mayoría de los casos, pertenecen a clases sociales diversas e incluso en ocasiones, a ideologías diferentes.

No obstante, existe un tercer tipo de Semana Santa, la llamada (quizás demasiado apresuradamente) tradicional, que, con muy pocas excepciones, no existe ya hoy en Europa y apenas en le norte peninsular, pero que sigue teniendo especial fuerza en Andalucía, Extremadura, Murcia, las dos Castillas y algunos lugares concretos de la antigua Corona de Aragón. Es la Semana Santa vivida, sobre todo, en las calles, con alta participación de personas que, en la mayoría de los casos, pertenecen a clases sociales diversas e incluso en ocasiones, a ideologías diferentes. Desde EOS esperamos que dicho articulo sirva para que cada cual entienda su Semana Santa desde la dimensión que considere, Jose Angel Crespo tendrá una y Amadeu Sanchis tendrá otra, por poner un ejemplo, pero ambos procesionan en NUESTRA SEMANA SANTA desde el respeto siempre. Comprendamos los origenes de los rituales, las reformas y contrarreformas, la reinvención de la tradición en si misma, la identidad y diferencia que cada una de ellas tiene y que por supuesto, existen diferentes maneras de vivir la Semana Santa.

Desde EOS esperamos que dicho articulo sirva para que cada cual entienda su Semana Santa desde la dimensión que considere, Jose Angel Crespo tendrá una y Amadeu Sanchis tendrá otra, por poner un ejemplo, pero ambos procesionan en NUESTRA SEMANA SANTA desde el respeto siempre. Comprendamos los origenes de los rituales, las reformas y contrarreformas, la reinvención de la tradición en si misma, la identidad y diferencia que cada una de ellas tiene y que por supuesto, existen diferentes maneras de vivir la Semana Santa.

No hay comentarios:

Publicar un comentario